Sobald man das akklimatisierte Hotel verlässt, schließt sich die Hitze um einen, wie eine glühende Faust. Die ersten Atemzüge fallen schwer, die Freude am Rauchen hält sich in Grenzen. Der Blick auf die Wettervorhersage irritiert: Sie ist von den Lilatönen dominiert, die die Temperaturen jenseits der 40C° kennzeichnen. Ein paar gelbe Punkte beim Windsymbol scheinen einen Sandsturm in den nächsten Tagen anzukündigen.

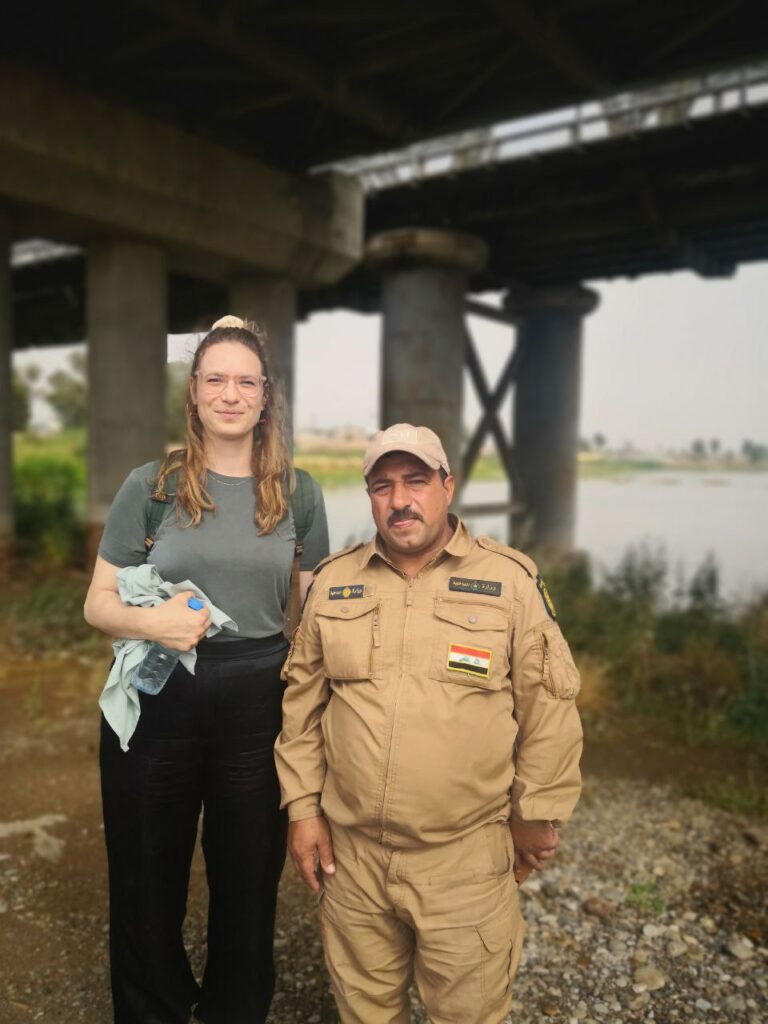

Nachdem mein Visumsantrag für Iran abgelehnt wurde, habe ich mich mit Johanna – der Couchsurferin aus Dohuk – zu einer spontanen Reise in den Zentralirak aufgemacht. Wir ergänzen uns hervorragend. Johanna spricht fünf Sprachen, unter anderem Arabisch, hat bereits mehrere Monate in Palästina und dem Libanon verbracht und kennt sich mit Kultur und Menschen gut aus. Meine Vorzüge für unseren gemeinsamen Trip scheinen vor allem auf meinem Geschlecht zu fußen.

Wir sind in Basra, der zweitgrößten Stadt des Landes, tief im Süden, am Grenzfluss zum Iran, dem „Schatt al-Arab“. Während des ersten Golfkrieges wurden die Sumpfgebiete und Seitenarme des Flusses hunderttausenden Soldaten ein nasses Grab. Wegen türkischer Staudämme am Oberlauf der Flüsse führt der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris zuletzt nicht mehr genug Wasser für den Schiffsverkehr. Gleichzeitig steigt durch den niedrigen Wasserpegel immer mehr Salzwasser den Fluss hinauf. Hunderttausende Menschen mussten wegen des verunreinigten Trinkwassers bereits medizinisch behandelt werden und die Lebensgrundlage der Bevölkerung im Umland, die Landwirtschaft, wird durch die Versalzung der Böden zusehends zerstört.

Basra erscheint durch und durch als eine lebensfeindliche Stadt. Zum einen mag es an den horrenden Temperaturen liegen, die im Sommer regelmäßig die 50C° Grenze überschreiten. Hinzu kommt die Umweltverschmutzung durch die Erdölförderung. Das ständige Abfackeln des Erdgases auf den umliegenden Ölfeldern, lässt die Luft schwer und reizend werden. An allen Ecken stapelt sich Plastikmüll und unter den demolierten Müllcontainern sind stinkende, dunkle Abfällsäfte in einen widerlichen Schleim geronnen. Die Kanäle der verfallenen Altstadt, denen Basra einst den Titel „Venedig des Orients“ verdankte, sind voller Unrat und das Brackwasser hat eine ungesunde Farbe.

Überall summt und brummt es. An ein Leben ohne Klimaanlage ist hier nicht zu denken. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass einem in den rückseitigen Straßen und kleineren Gassen immer eine schrecklich heiße Luft entgegengeblasen wird. In Verbindung mit der Hitze, die von all den Autos ausgeht und dem heißen Wind, der durch die Straßen weht, kriegt man das beklemmende Gefühl, als Dörrobst zu enden.

Inmitten von all dem Mangel und der Extreme ist es schön immerhin im Kontakt mit Menschen ein wenig Frische und Leben spüren zu können. Wir sind bei Elaf und Alla, einem jungvermählten Paar, zu Gast. Alla ist vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen und lebte einige Zeit in Baghdad. Dort solidarisierte er sich mit regierungskritischen Protesten von 2019 und musste wegen Morddrohungen über Nacht aus der Stadt fliehen. Ein Freund brachte ihn nach Basra, über 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Einst war Basra als Iraks Hafen zur Welt eine moderne Stadt, doch der desolate Zustand der Natur im Süden des Iraks hat eine Landflucht in Gang gesetzt. Die zugezogenen, konservativen Schiiten, die seit jeher in Stammesgesellschaften leben, haben die Mentalität Basras verändert. Die Stadt ist darüber hinaus eine Hochburg von schiitischen Milizen, die in der Gewissheit – die langunterdrückte Mehrheit zu repräsentieren – mit ihrer Ideologie sendungs- und selbstbewusst auftreten. Für jene, die ihr Glück nicht in der Unterwerfung vor Gott finden, scheint es ein tristes Leben zu sein.

Die Geschlechter sind strikt getrennt, Amüsement gilt als Gotteslästerung, die menschliche Seele leidet. Alla erging es unter diesen widrigen Bedingungen nicht anders, aber er wollte sich nicht damit abfinden und vor dem Leid einknicken. Stattdessen machte er sich mit seiner Leidenschaft, der Musik, an die Arbeit. Schnell sammelten sich die ersten Gleichgesinnten um ihn, um einen Chor zu bilden. Zunächst waren es nur Männer, aber sie hatten den Wunsch auch mit Frauen gemeinsam zu musizieren.

Allein das Bewerben des Projektes stellte sich als schwierig heraus, doch nach zehn Monaten war Elaf die erste Mitstreiterin an ihrer Seite. Nach und nach folgten weitere mutige Frauen. So unterschiedlich die ersten Teilnehmerinnen des hier revolutionären Projekts waren, war ihnen doch eines gemeinsam. Sie besaßen etwas, das von der Gesellschaft und ihrer Familie als Mangel empfunden wurde. Ganz gleich ob Hüftfehlstellung, Kleinwüchsigkeit oder eine aus der Norm fallende dunkle Hautfarbe. All diese vermeintlichen Makel führten dazu, dass man den Frauen wegen ihrer „Unverheiratbarkeit“ kleine Freiheiten gewährte. Elaf und Alaa verliebten sich ineinander und heirateten bereits nach einem Jahr. Es ist die einzige Möglichkeit in dieser konservativen Welt miteinander zu sein und ein Zugeständnis an eine Ordnung, die sie nicht befürworten.

Zunächst wurden die couragierten Teilnehmerinnen von den Nachbarn des Kulturzentrums mit Misstrauen betrachtet und nicht selten als Prostituierte beleidigt. Es bedurfte vieler offener Chorproben und Konzerte für gemeinnützige Projekte, eher die „öffentliche“ Meinung milder ausfiel. Mittlerweile bieten die Mitglieder des Chors in dem Kulturzentrum kostenlosen Musikunterricht für die Kinder des Viertels an. Es bedeutet den Musikern viel, dass, dass man ihnen heute die Kinder anvertraut.

Wir haben das Glück einen Abend mit ihnen zu verbringen und sind tief beeindruckt und berührt von ihrer Ausstrahlungskraft. Mit ihrer Musik schaffen sie es innerhalb von kürzester Zeit in einem spontanen Konzert die typische Kaffeehausatmosphäre in etwas wunderbar Lebendiges und Gemeinschaftliches umzuwandeln. Die lebenshungrigen, jungen Menschen der Stadt werden von ihrer Musik angezogen und sind ungeahnt begeisterungsfähig.

Am nächsten Tag verlassen wir die Stadt Richtung Norden. Die gängigsten Verkehrsmittel im Irak sind Taxis oder Kleinbusse. Sie fahren erst los, wenn jeder Sitz besetzt ist und da Frauen nicht neben fremden Männern sitzen dürfen, darf ich immer auf dem undankbaren Mittelsitz Platz nehmen: die Knie an den Vordersitzen, den Kopf unterm Dach. Regelmäßig werden wir an Checkpoints angehalten, aber selten dauert die Überprüfung unserer Pässe länger als ein paar Minuten.

Die Landschaft außerhalb der Stadt ist das Kargste, was ich je gesehen habe. Im Hintergrund sieht man die Flammen der Ölfördertürme. Ansonsten sind es nur die ausgebrannten Wracks von LKWS und gelegentliche Mülldeponien, die die Monotonie unterbrechen. Man möchte sich über den Müll aufregen, doch man ist sich bewusst, dass man seinen Teil dazu beiträgt. Weil das Leitungswasser hier ungenießbar ist, bekommt man zu jeder Gelegenheit einen zugeschweißten 200ML Wasserbecher gereicht, Tee wird aus Pappbechern getrunken und Plastikbesteck ist die Regel.

Wenn man an den inoffiziell erscheinenden Busstationen ankommt, fühlt man sich wie auf dem Viehmarkt. Noch während man sitzt, drängen sich schon die Fahrer der Taxis und Kleinbusse um das Auto und werben lautstark und fordernd um einen. Bäuche drücken sich an die Fensterscheibe und mit Ringen besetzte Hände versuchen sich in vertrauenserweckenden Gesten. Man fühlt sich wie im Zoo. Wenn man Glück hat, gewährt einem der eigene Fahrer etwas Schutz vor dem Drängen. Manches Mal schaukelt sich die Stimmung zwischen den Männern so sehr hoch, dass einem Werber die Hutschnur platzt. Persönlicher Raum wird im Irak nur wenig respektiert. In solchen Momenten wollen wir den Trubel nur hinter uns lassen.

Wir sind auf dem Weg in die mesopotamischen Marschen, die sich früher auf einer Fläche von 5.200 Quadratkilometern im Delta von Euphrat und Tigris ausgebreitet haben. Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass die Marschen der „Garten Eden“ aus der biblischen Erzählung seien. Das riesige Schilfgebiet war von unzähligen Wasserwegen und Verästelungen durchzogen und ein einzigartiger Lebensraum. Doch dies gehört der Vergangenheit an. Als sich die Schiiten des Südens nach dem zweiten Golfkrieg durch Ermutigung der USA gegen Saddam auflehnten und die Marschen als Rückzugsort für ihren Widerstand nutzten, ließ Saddam die Zuflüsse stauen, die Sümpfe selbst durch Kanäle austrocknen und das Schilf abrennen. Wer aus den umliegenden Dörfern nicht getötet oder verschleppt wurde, der zog weg.

Mit dem Fall des Tyrannen, wurden die Dämme eingerissen und die Natur erholte sich langsam von diesem Eingriff. Allerdings führen die riesigen, türkischen Staudammprojekte am Oberlauf der Ströme, die Verschmutzung des Wassers durch die Ölindustrie und die zunehmende Versalzung des Wassers durch den niedrigen Wasserpegel geradewegs auf eine neue Umweltkatastrophe zu. Nur wenige der Familien, die ihr Leben in den Marschen mit der Fischerei und der Zucht von Wasserbüffeln bestreiten, harren noch aus. Die Bedingungen sind zu widrig geworden.

Wir treffen einen Mann, der die Rettung Marschen zu seinem Lebensprojekt gemacht hat. Jassim Al-Assadi wurde in den Marschen geboren, ist Wasserbauingenieur und Umweltschützer. In dem Büro seiner Umweltorganisation „Nature Iraq e.V.“ teilt er sein Wissen mit uns und nimmt uns anschließend mit Abu Haider, einem Marsch-Araber, zu einer Fahrt durch diesen einzigartigen Dschungel. Von dem niedrigen, langgezogenen Holzkahn mit Außenmotor hat man eine wunderbare Perspektive, fühlt sich in den Verästelungen der Kanäle wie in einem Labyrinth und kann Wasserbüffel, Vögel aber auch die Reste der Infrastruktur beobachten, durch welche Saddam die Marschen unterjochte.

Wenn uns Basra bereits konservativ vorkam, so fühlt man sich spätestens in Nadjaf wie in einem richtigen Gottesstaat. Hier befindet sich der Schrein des Imam Ali, des Cousins und Schwiegersohn des Propheten Mohammed. An seiner Person entzweite sich die muslimische Gemeinschaft nach dem Tod des Propheten im Disput um die Herrschaftsfolge in Sunna und Schia, die „Partei Alis“. Sein Grab ist eine der bedeutendsten Pilgerstätte für die Schiiten.

Jede Frau trägt einen schwarzen Tschador und selbst Johanna hat inzwischen das Gefühl sich verschleiern zu müssen. Viele der Gläubigen sind aus dem Iran angereist. Die ganze Stadt scheint sich um den Schrein herum auszubreiten. Auf dem riesigen Gelände des Schreins herrscht eine angenehme Atmosphäre. Überall liegen Teppiche ausgebreitet. Je nach Tageszeit machen es sich Gruppen von Menschen unter den riesigen Sonnensegeln gemütlich, essen gemeinsam, schlafen oder beten. Viele Pilger, denen das Geld für eine Bleibe fehlt, werden die Nacht hier auf den Teppichen verbringen.

Kinder tollen gemeinsam herum, Männer sitzen erschöpft an die Säulen gelehnt und plaudern miteinander. Im Gegensatz zu Kirchen erscheinen mir Moscheen als Orte des Lebens. Im inneren des Schreins jedoch wird die Atmosphäre heiliger. Der Schrein ist von einer großen Menschentraube umgeben, Lippen berühren die silbernen Gitter und formen Gebete, Hände versuchen sich festzuhalten. Ordner mit Staubwedeln bringen etwas Profanes in das Heiligtum. Sie nutzen ihre Haushaltsgegenstände, um Fotos zu unterbinden, den Fluss der Menschen zu leiten und jene, die sich zu lange an den Gittern des Schreins festhalten, würdevoll, aber bestimmt fortzuwedeln.

In einem unangenehm vollen Minibus auf dem Weg nach Kerbala werden wir Zeugen eines unerwarteten Streites. Ein alter, scheinbar verrückter Mann kann den Fahrpreis wohl nicht bezahlen. Anstatt die Situation mit Demut zu lösen, wird er fuchsteufelswild, stößt böse Verwünschungen aus, schlägt einen anderen Fahrgast und droht ihm anschließend noch mit seiner Latsche – eine der schlimmsten Respektlosigkeiten hier. Die Situation droht völlig zu eskalieren, aber nicht einmal zwei Minuten später, küsst der mit Schlag und Schuh gedemütigte Mann, den inzwischen bitterlich weinenden Irren auf Kopf und Hand und steckt ihm einen Geldschein zu.

Johanna und ich reisen meistens unter dem Deckmantel einer Ehe, aber weil wir beide unsere Rolle nicht besonders ernst nehmen, kommt es immer wieder zu irritierenden Situationen. Manche irakischen Männer versuchen gegenüber ausländischen Frauen ihre Grenzen in einer Art auszutesten, die in ihrer eigenen Kultur ein absolutes Taboo wären. Manchmal ist es anstrengend und macht wütend, weil man die Doppelmoral förmlich spürt, die die Herrschaften gegenüber einer fremden Europäerin oder einer Familienangehörigen an den Tag legen.

Die kollektiv gelebte Trauer und der Schmerz sind ein essentieller Bestandteil des schiitischen Islams, der als Minderheit in den meisten Ländern über die Jahrhunderte stets der Verfolgung ausgesetzt war. An keinem Ort wird dieser Kult deutlicher, als in Kerbala. Zwar erfuhren alle zwölf Imame des schiitischen Islams einen gewaltvollen Tod, aber keiner wird so sehr beweint wie der Imam Hussein. Der Sohn Alis wurde 680 n. Chr. vom Umayyaden-Kalifen Yazd brutal ermordet. Am Ort der Schlacht im heutigen Kerbala gedenkt heute ein riesiger, wertvoller Schrein dieses Ereignisses. Im Gegensatz zu dem Schrein des Imams Ali herrscht hier eine ganz andere, von der Schwere der Historie aufgeladene, Atmosphäre.

Unermüdlich schwappen Wellen von Menschen in die heilige Stätte, um sich in Strömen zielstrebig auf das Grabmal zuzubewegen. Umso näher man dem Schrein kommt, desto erhitzter wird die Stimmung. Man selbst kann seinen Weg kaum noch selbst bestimmen, wird von der Menschenmasse in diese oder jene Richtung getragen. Ein jeder versucht sich an den silbernen Gittern des Schreins festzuhalten, doch es ist nicht leicht dem menschlichen Tidenhub zu widerstehen. Immer wieder intonieren Einzelne Klagerufe, die von der Menge aufgenommen werden. In den Augen vieler Menschen ist tatsächlich Leid und Trauer zu lesen und die Gesichtszüge erscheinen merkwürdig entrückt.

In den äußeren Bereichen ist fast keine Fläche der Teppiche frei. Überall wird gebetet, aus dem Koran rezitiert oder Menschengruppen schlagen sich rhythmisch, als Symbol der Trauer auf die Brust. Als Ungläubiger ist es gleichzeitig eine faszinierende, aber auch kräftezehrende Atmosphäre. Es fühlt sich ein wenig unbehaglich an, inmitten dieser frommen Menschenmenge nur aus Neugierde zu sein.

Nachdem die letzten Tage für uns ganz im Zeichen der Religion standen, freuen wir uns mittlerweile schon sehr auf die Hauptstadt am Tigris. Man hätte sich wohl nie vorstellen können, dass einem Baghdad einmal als liberale und moderate Insel inmitten all dieser Extreme vorkommen würde. Man hat das merkwürdige Gefühl die Stadt zu kennen und in Beziehung zu ihr zu stehen. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA 2003 und dem anschließenden Bürgerkrieg, war die Stadt in der Berichterstattung präsent wie kaum eine andere.

Wir sind gerade einmal acht Tage im Zentralirak, aber es fühlt sich an, wie eine kleine Ewigkeit. Jeden Tag nimmt man sich vor zeitig ins Bett zu gehen, um am folgenden vor der großen Mittagshitze schon viel unternommen zu haben, aber es gelingt nie. Das Land und die Menschen reißen einen Tag für Tag bis in die Nacht mit. Der Kontakt mit den Irakern gibt einem viel Gutes, ist aber auch verdammt kräftezehrend und dabei spreche ich schon kein Arabisch und verfalle meistens in eine angenehme Passivität. Man ist als Tourist selbst eine Attraktion, macht jeden Tag um die vierzig Fotos und muss genauso oft erläutern, dass man kein Amerikaner ist.

Ich fühle mich unwohl, wann immer man mich für einen US-Staatsbürger hält. Verständlicherweise herrscht noch immer ein enormer Groll gegen die USA und so mache mich stets zügig daran, das Missverständnis aufzuklären. Wann immer ich in diese Situationen gerate oder ich mir den Blicken vieler Menschen und Sicherheitskräfte bewusst bin, gebe ich meinem Verhalten etwas trottelhaft-harmloses, verschränke die Handgelenke wie ein Rentner hinter dem Rücken, schlendere langsamen Schrittes und lasse den Blick wie ein Sommerfrischler in alle Richtungen schweifen. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen Sonnenbrille und Kamera idiotischerweise mit einem Agenten assoziieren, erscheint mir mein kauziges Verhalten als angemessene Reaktion. Wenig später treffen wir jemanden mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, dem es ein großes Anliegen ist, seine US-amerikanische zu verbergen. Er spricht von Entführungen und Ermordungen von US-Amerikanern in Baghdad.

In einem Land, in dem große Teile der öffentlichen Sicherheit von Milizen aufrechtgehalten wird, die wiederrum Privatpersonen, also Politikern oder Klerikern unterstehen, ist es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht weit her. Die Loyalität gilt dem Lohnbeutel und der Ideologie, nicht der Verfassung. Wenn wir Gespräche über die Vergangenheit des Landes unter Saddam und die Gegenwart sprechen, hören wir immer wieder ein geflügeltes Wort: Unter Saddam war der Irak ein Gefängnis, nun sei er ein Dschungel.

Ich fühle mich wohl in Baghdad, auch wenn an jeder Ecke schwer bewaffnete Militärs, mit gepanzerten Fahrzeugen und Maschinengewehren wachen. Ein ungutes Gefühl bekommt man höchstens in den Nachbarschaften, in denen Alkohol ausgeschenkt wird. Wenn Johanna und ich in einer dieser Gegenden noch einen letzten Tee trinken, dann ist sie weit und breit die einzige Frau und wird unverhohlen angestarrt. Die Temperaturen um die 36C° erscheinen uns nach der Hitze des Südens plötzlich angenehm moderat.

Besonders fasziniert bin ich von der grünen Zone, die von den Amerikanern 2003 nach der Okkupation der Stadt als Hauptquartier erwählt und in eine wahre Festung verwandelt wurde. Sie ist bis heute das Zentrum internationaler Präsenz in Baghdad. Vier Meter hohe, mit Stacheldraht besetzte Betonmauern umgeben das 10KM² große Areal. Die allgegenwärtigen Plakate von zwei schiitischen Milizenführern, die 2020 auf Befehl Donald Trumps am Baghdader Flughafen von einer Rakete außergerichtlich getötet wurden, sind in Nähe zur grünen Zone sendungsbewusst in Englisch untertitelt: „We will not forget our marytrs!“

Wir verlassen Baghdad in Richtung Norden. Auf dieser Strecke müssen wir durch besonders viele Checkpoints. Unser Taxifahrer erzählt, dass der IS erst im vergangenen Jahr einen an der Straße gelegenen Hofkomplex angegriffen und neun Menschen getötet habe. Der IS wurde vor sechs Jahren militärisch und territorial besiegt, aber ist untergetaucht und führt seinen Kampf seitdem asymmetrisch. Allein 2022 wurden allein im Irak 833 Menschen Opfer von Attentaten.

Die Checkpoints werden immer regelmäßiger und alle paar Kilometer säumen winzige Festungen die Böschung. Sie sind wenig mehr, als ein dürftiger Ziegenstall mit einer stacheldrahtbewehrten Mauer und einem drei Meter hohen Wachturm. Kaum, dass wir in Mosul eingefahren sind, sehen wir schon die Zerstörung. Zwei riesige Hotels am Straßenrand sind komplett ausgebombt, große Teile sind eingestürzt. Wir sind zunächst bestürzt ob des Anblicks, aber bereits am nächsten Tag verwundert darüber, wie schnell man sich an die allgegenwärtige Zerstörung gewöhnt.

Drei Jahre war Mosul die Hauptstadt des 2014 von Abū Bakr al-Baghdādī ausgerufenen „Kalifats“. Unter der kulturverachtenden Terrorherrschaft des IS und bei der Schlacht um Mosul wurden weite Teile der Stadt zerstört. Besonders die alten Stadtteile westlich des Tigris wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Mohammed ist Couchsurfer und gibt uns eine Führung durch jene Stadtteile. Schuttberge sind da, wo Häuser sein sollten, viele Gebäude sehen aus wie in der Mitte durchgebrochen und selbst die intakten Gebäude sind von Einschusslöchern gezeichnet. Ein verblichener Anschlag an Hauswänden warnt Kinder vor Minen, die der IS in Kuscheltieren versteckt hatte. An Hauswände gesprühte schwarze Haken markieren die bereits geräumten Gebäude an.

In den beschädigten aber bewohnten Stadtteilen gibt es unglaublich viele Kinder. Sie begegnen uns schüchtern aber neugierig. Nicht viele Fremde verirren sich in die Stadt und aus Sicherheitsgründen gibt es noch nicht viele NGOs vor Ort. Nachdem wir lange durch die Gassen gewandelt sind und versucht haben, das Unbegreifliche zu erfassen, kehren wir in ein gut gefülltes Teehaus ein. Es ist die reinste Spielhölle. An allen Tischen zocken Männer Karten oder Domino. Es herrscht eine irre Lautstärke und immer wieder kochen die Emotionen über. Man scheint die wiedergewonnene Freiheit zu genießen. Unter dem IS galt das Spielen als sündig und wurde brutal bestraft.

Am letzten Tag unserer gemeinsamen Reise in Mosul regnet es unerwartet, die Luft wird gereinigt, alles entschleunigt sich ein wenig und wir finden Zeit durchzuatmen. Es erinnert mich daran, dass ich mich eben genau danach sehne: Durchatmen und Innehalten. Es ist etwas, was mir in der andauernden Hektik dieses Landes und dem drängenden Gefühl möglichst viele der Monumente hier besichtigen zu müssen, nur schwer gelang. Es waren zwei Wochen Ausnahmezustand: Nirgends zuvor hat man einem so ungeahnte Großzügigkeit und Freundlichkeit entgegengebracht, in keinem anderen Land hatte ich das Gefühl innerhalb kurzer Zeit soviel gelernt zu haben, aber gleichzeitig ließ mich auch keine Reise ausgelaugter zurück. Nach den zwei Wochen im Irak kann ich mir merkwürdigerweise nichts schöneres vorstellen, als abends wohlig erschöpft im Grünen an meinem Zelt zu sitzen und in die Dunkelheit zu starren.

Wenn euch dieser Artikel gefallen hat und ihr zufällig eine Münze erübrigen könntet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mein Spendenprojekt für “Ärzte ohne Grenzen” über diesen Link unterstützen würdet. Aufgrund von Missverständnissen hier nochmal deutlich: Die Spenden gehen direkt an Ärzte ohne Grenzen e.V. und ich ziehe keinerlei Profit.

Lieber Christopher, bemerkenswert und toll geschrieben, sehr beeindruckend . Vielen Dank für deine nette Postkarte, haben uns riesig gefreut 🙂😊