Bergab fahre ich in ein erleuchtetes Nebelmeer, hinter dem die namensgebenden Berge des Adriastaates eine herrliche Kulisse abgeben. Die ersten kleinen Städte, durch die ich in Montenegro radele, machen wenig Freude und irritieren, scheinen sie entlang meines Weges doch nur aus Gewerbegebieten zu bestehen. Zum einen sieht man die erwarteten Bauten sozialistischer Prägung, aber überall sprießen Neubauten aus dem Boden, die nur aus Spiegelglas und Metall zu bestehen scheinen und dabei doch nur einfache Geschäfte sind, in denen Waren aus China feilgeboten werden. Auch bei 30C° Außentemperatur strahlen diese Gebäude Kälte aus. Man fragt sich unweigerlich, wo in einem solchen armen Land das Geld für solche Extravaganzen herkommt, aber vielleicht ist meine Wahrnehmung auch der Gegebenheit geschuldet, dass Montenegro zuletzt mit der Zahlungsunfähigkeit bei einer Autobahn-Großbaustelle innerhalb des chinesischen „One Belt, One Road“ – Projektes und einem erhofften Schuldenerlass bei der EU, von sich Schlagzeilen gemacht hat.

Nach einigen Stunden im Inland öffnet sich vor mir die riesige Bucht von Kotor, die ich – aus Unwissenheit um die abkürzenden Fährstrecken, aber auch aus Freude an der Landschaft – für 50 Kilometer umfahre. Mit den schroff aufsteigenden Bergen, die die gesamte Bucht umschließen, fühle ich mich an eine mediterrane Fjordlandschaft erinnert.

Budva, die Adria-Stadt, die schon vor 2500 Jahren in der griechischen Mythologie Erwähnung fand, stellt sich als ziemlicher Sündenpfuhl heraus. Die Stadt an sich ist wunderschön, doch ist sie die Bühne für ein zweifelhaftes Treiben. Die immergleichen Läden reihen sich aneinander, gewalttätig ausschauende Männer flanieren mit ihren, vom Botox entstellten und mit teuren Handtaschen bewaffneten, Eisprinzessinnen durch die engen Gassen, strahlen wiederum Kälte aus und bezeugen mit ihrem Auftreten ein Rollenverständnis anderer Zeiten und Kulturräume. Außerhalb der Stadtmauern steht das gaffende Volk, mit vor Neid großen Augen, vor den Yachten der Superreichen und begnügt sich mit dem Trost des kleinen Mannes: einem Selfie.

Die letzten Monate hatte ich immer wieder Glück entlang der Küste auf besondere Orte zu treffen. Es gab Strände an denen man die Seele baumeln lassen konnte, Strände deren einsame Schönheit einem das Herz schwermachten, Strände, an denen man Gleichgesinnte zum Spielen oder für ein gemeinsames Lagerfeuer fand und Strände deren ewiges Spiel der Gezeiten einen sicherer in den Schlaf begleiteten, als jedes Wiegenlied aus Kindertagen. Auf die überfüllten Strände Montenegros, an denen sich die Menschen enggequetscht zusammenfinden und die beinahe Öffnungszeiten zu haben scheinen, trifft dies alles nicht zu.

So garstig, wie diese Zeilen klingen, fühle mich dieser Tage an der Küste auch und bin froh, dass ich nun endlich in den Bergen Zuflucht vor all dem Irrsinn finde. Mein Refugium soll der Durmitor Nationalpark im Norden des Landes sein, ein Name wie er wohl aus Tolkiens Feder hätte stammen können. Er ist touristisch relativ erschlossen und im Sommer gut besucht, aber ist er doch so groß, dass es mir nicht negativ auffällt, wie viele Menschen hier zugegen sind. Des Weiteren verbindet einen doch hier mit all den anderen Besuchern die Faszination und Freude an der Natur und nicht nur der Grad der Hautverbrennungen.

Der vergangene Winter war in Montenegro besonders kalt und schneereich, so dass noch Ende Juni unzählige Schneefelder um die Gipfel herum zu sehen sind. Fast alle Wanderungen, die die Gipfel zum Ziel haben, sind von offizieller Stelle aus gesperrt. Das macht nichts, denn auch in der Nähe des „schwarzen Sees“ der Hauptattraktion des Parks gibt es genügend Wege und Ausblicke, die das Herz höherschlagen lassen. Diese Tage, so erzählt mir die freundliche Besitzerin meiner Pension, komme es fast jeden Tag vor, dass sich übermütige Freizeitabenteuer über die offizielle Empfehlung hinwegsetzen, in Not geraten und schließlich von der Bergwacht – ohne Hubschrauber – gerettet werden müsse. Nicht selten sollen sogar Knochenbrüche der Preis für die fehlende Demut gewesen sein.

Die Grenze nach Bosnien und Herzegowina liegt auf der anderen Seite des Nationalparks und weit abseits von allen Städten. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich – im Falle einer Ablehnung an der Grenze – nicht einen Rückweg von zwei Tagen in Kauf nehmen muss, mache ich mich auf den Weg nach Nikšić, um in einen PCR-Test zu investieren. Weil nur wenige Busse die beiden Orte verbinden, nutze ich die Gelegenheit mal wieder per Anhalter zu fahren und bin begeistert, wie gut es in der Pandemie hier klappt. Ich stehe nie länger als fünf Minuten und nicht selten hält schon das erste Auto an. Es sind die schönen Seiten, die ich an dieser Art des Reisens vermisse. Das spontane Eintauchen in eine andere Lebenswelt, das zeitlich begrenzte Einlassen auf eine andere Person und die Möglichkeit mit Menschen zusammenzukommen, die man sonst nie treffen würde. Das Anhalterfahren ist ein wahrer Lehrer, ganz gleich, ob es eine gemeinsame Sprache gibt oder nicht. Wenn ich jedoch an die Abhängigkeit, die Geduld denke, die man aufbringen muss oder an die Zurückweisung, die man häufig erfährt, dann bin ich glücklich mit dem Rad mein „eigener Herr“ zu sein.

Die Strecke Richtung BiH führt mich über einen Bergsattel auf bis zu 2200 Meter Höhe. Wundersamerweise hat es auf ein verbogenes Verkehrsschild ein Eintracht Braunschweig Aufkleber geschafft. Diese bereits kargen Berglandschaften gefallen mir weniger, als die schönen Wälder und Wiesen, durch die ich die letzten Tage auf 1500 Meter gestreift bin.

Finstere Wolken und weit entfernter Donnerschlag kündigen ein nahendes Unwetter an, als ich gerade an dem höchsten Punkt der Nationalpark-Straße eine Pause einlege. Schon bald sind auch die ersten Blitze am Horizont zu sehen. Hier oben gibt es zwar Sitzbänke, aber keinen Schutz. Der Ranger, der hier die Tickets verkauft, schüttelt noch den Kopf über eine Gruppe von Wanderern, die sich gerade zu einer Gipfelbesteigung aufmachen, bevor er sich in einen rostigen, aber schutzspendenden Golf 2 zurückzieht. Mein einziger Ausweg ist der sich lang dahinziehende Abstieg, der mich vor dem Unwetter letztlich auch weitestgehend bewahrt. Nur ein paar Hagelkörner treffen mich, während die dunkle Wolkenwand am Horizont langsam vorüberzieht.

Der Abstieg am Ende des Plateaus findet schließlich über dutzende, unbeleuchtete Tunnel statt, in denen die vielen, unsichtbaren Schlaglöcher immer für ein mulmiges Gefühl sorgen. Wann immer ich wieder ans Tageslicht komme, werde ich mit einem neuen Ausblick auf das azurblaue Wasser des unter mir liegenden Stausees belohnt.

Ich bin kein Freund von Grenzen und mir ihrer Willkürlichkeit sehr bewusst, muss aber zugeben, dass ich ein leichtes Faible für „natürliche Grenzen“ habe. Auf so eine treffe ich hier zwischen Montenegro und Bosnien und Herzegowina. Die Grenzbrücke befindet sich in einem angsteinflößenden Zustand und sie führt mich über die Tara nach Bosnien und Herzegowina, wo ich von wilden Hunden und Minenwarnschildern und einem strammen Grenzer begrüßt werde, der seiner dürftigen Hütte zum Trotz, äußerst ernsthaft ist.

Die vielen rot-weiß-blauen Standarten zeigen an, dass ich in der „Republika Srpska“ bin. Es ist eine der zwei Entitäten (plus die multiethnische Sonderverwaltungszone Brčko mit 1% der Fläche des Staates), aus denen der Bundesstaat seit dem Abkommen von Dayton von 1995 besteht. Der verfassungsgebende Friedensvertrag war der Versuch, durch eine stark dezentralisierte, föderalistische Staatsstruktur dem Bürgerkrieg Einhalt zu gebieten. Wenn man Frieden als Abwesenheit von Krieg versteht, dann mag man das Abkommen von Dayton als Erfolg betrachten. Wenn man sich jedoch die Handlungsunfähigkeit und die Lebensunfähigkeit des bosnischen Staates anschaut, der auch nach mehr als 25 Jahren unverändert am Tropf der internationalen Gemeinschaft hängt und die tiefen Gräben, die die Gesellschaft noch immer durchziehen und von jenen vertieft werden, deren einziges politisches Kalkül und Können darin besteht, die nationale Karte auszuspielen, dann ist ein Stopp des Mordens wahrlich das einzige Gute, was das Abkommen dem Land gebracht hat.

Eine kleine Anekdote, die ich Wochen später erlebe, soll die – nicht selten vorzufindende, wenn auch streitbare – Haltung gegenüber dem dem nicht zumutbaren politischen Zustand des Landes nach Dayton verdeutlichen. Bei der Möglichkeit eines kleinen, informellen Gesprächs in Sarajevo mit einer im jugoslawischen Außenministerium hochgedienten Diplomatin, die als Bosniakin während der Belagerung von Sarajevo mit einem Dutzend weiterer, unter dem Mörser- und Scharfschützenbeschuss der umliegenden Berge, eine Verfassung BiHs ausarbeitete, stellte ich die Frage, ob die Angst bestünde, dass die internationale Gemeinschaft die Zahlungen einstelle, die nötig sind, um das aufwendige, in alle Ethnien dreigeteilte Staatssystem, aufrechtzuerhalten. Zu meiner Verwunderung entgegnete sie sogar, dass sie diesen Schritt in seiner wachrüttelnden Dimension für unabdinglich halte, um die vielen Nutznießer des Systems aus ihrer lethargischen, kalkulierten Haltung gegenüber Status Quo weg, hin zu einer ernstgemeinten Kompromissbereitschaft zu bringen.

Einen guten Überblick über die Entwicklung vom Unabhängigkeitsbestreben der jugoslawischen Teilrepublik 1991, bis hin zu den Problemen, die auch 25 Jahre nach Dayton existieren, gibt die Bundeszentrale für politische Bildung in diesem Länderbericht: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54780/bosnien-herzegowina

Entlang des sagenumwobenen Flusses, der Drina, fahre ich auf schlechten Straßen Richtung Norden. Ich habe mich erst in drei Tagen bei meinem Onkel und meiner Tante in Sarajevo angemeldet und kann es dementsprechend gemütlich angehen. Am Abend finde ich an einem winzigen Sandstrand direkt an der Drina einen Platz zum Zelten. Ich zwinge mich zum Waschen in den Fluss, der wohl auch im Sommer nur um die 10 Grad Celsius hat. Auch wenn es ein langer, anstrengender Tag war, bin ich wieder hellwach, als mich das Wasser umfängt. Jede Faser meines Körpers will aus dem Wasser und die plötzliche Kälte lässt in meinem Kopf alle Alarmglocken schallen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie etwas so banales wie kaltes Wasser solche Ängste und Fluchtinstinkte wachrufen kann, wobei sich die „Faszination“ immer erst einige Tage später auf einem Bett sitzend, als solche erkennen lässt.

Was ist es wert, wenn man viel Zeit hat, aber sie nicht auch nutzen würde, um jene Orte zu besuchen, an denen Menschen in Eile sich niemals einfinden würden. Deshalb beschließe ich einen Tag in Foča zu verbringen, einer kleinen Stadt, die auf einer Landzunge zwischen den Flüssen Drina und Ceotina liegt.

Bei einer kleinen, familiengeführten Pension werde ich von meinem Gastgeber Radenko und seiner Sippe erwartet und wie einer der seinen aufgenommen. Auch wenn wir fast ausschließlich über ein Übersetzungsprogramm auf seinem Handy kommunizieren, das uns durch eine semantisch zweifelhafte und kühl gefärbte Sprache miteinander verbindet, genieße ich die Gemütlichkeit, die es hat, bei türkischen Kaffee und Rakia vormittags zusammenzusitzen, während seine vier Kinder um uns herumspielen. Nachdem meine Liebe zu Menschen in Montenegro gelitten hat, tut es gut jetzt wieder einem so lieben, anständigen Mann zu begegnen. Es scheint sich um eine Art Gretchenfrage zu handeln, als er mich fragt, was ich von Albanien halte. Ich habe keine Lust auf politisch-strategisches Duckmäusertum und erzähle von meinen schönen Erlebnissen mit Menschen in Albanien. Er und seine Frau grinsen zufrieden und sie gibt sich als Albanerin zu erkennen; eine recht ungewöhnliche Ehe für diese von ethnischen Serben dominierte Gegend.

1992, kurz nach Beginn des „Bosnien Krieges“, wurde die Stadt von bosnischen Serben ethnisch gesäubert – wahrlich ein irreführender, steriler Begriff für das, was man durch ihn auszudrücken versucht. Fast alle Bosniaken wurden vertrieben oder ermordet. Jedoch sind Mord und Vertreibung nicht die einzigen Instrumente, denen sich die Freischärler zum Erreichen ihres Ziels bedient haben. Es ging ebenso darum, sämtliche Spuren muslimischer Kultur zu vernichten, um dem Narrativ eines „Großserbiens“ ein Fundament zu legen. Die Moschee, die als eine der schönsten muslimischen Gotteshäuser Europas galt, wurde im April 1992 gesprengt und die Stadt sollte von diesem Jahr an, wie zum Hohn, den Namen „Srbinje“ heißen, was soviel wie Stadt der Serben bedeutet.

Wichtige Symbolpolitik gegen die – während des Bürgerkrieges betriebene – „Politik der vollendeten Tatsachen“ ist die Rückgängigmachung der Umbenennung der Stadt, durch das Verfassungsgericht in Sarajevo im Jahr 2004. Ein ebensolches Zeichen ist der inzwischen fertiggestellte Wiederaufbau der Aladža -Moschee, wie auch die Finanzierung dessen durch die Türkei, die in Bosnien und Herzegowina stetig versucht, ihren Einfluss auszubauen.

Entlang der Drina fahre ich auf einer der einzigen Straße Richtung Osten nach Goražde. Diese kleine Stadt gehört wiederum zu der Föderation Bosnien und Herzegowina und ist vornehmlich von Bosniaken (muslimischen Bosniern) bewohnt. Goražde liegt in einer muslimischen Enklave, die sich gleich eines einzelnen Fingers weit in die Republika Srpska gräbt und die doch durch die Straßenführung keine direkte Verbindung zu der Föderation hat. Es sind neben einer grundlegenden Kritik des Abkommens von Dayton, besonders solche Gegebenheiten, die Peter Scholl Latour in einer Analyse des Friedensvertrages dazu bewegt haben, die Gründung des bosnischen Staates als die „Schaffung von Absurdistan“ zu betiteln.

Von einem schattigen Ort im Stadtpark beobachte ich das bunte Treiben in der Drina, der Lebensader der Stadt, die an anderer Stelle Massengrab ist. Alle zwanzig Meter sieht man Petrijünger in Watthosen im flachen Ufer stehen, die den Fischen träge nachstellen. Auf einer kleinen Sandbank inmitten des Flusses genießt eine Gruppe von Kindern das Sommerwetter und ein paar Mutige messen sich in ihren kleinen Kayaks mit der Strömung. Der Fluss trägt ihr schallendes Gelächter mit Leichtigkeit zu mir. Zu meiner rechten verläuft die schmucklose Brücke, die die beiden Stadthälften miteinander verbindet, aber sie ist von einer Mutation aus Kriegstagen gezeichnet. Noch immer ist unter ihr eine provisorische Hängebrücke angebracht, die einst mit Metallblechen verkleidet, den Zivilisten Schutz vor den in den umliegenden Hügeln stationierten bosnisch-serbischen Scharfschützen bieten sollte und die beiden Teile der Stadt während des Krieges miteinander verband.

Kurz nach der Stadt beginnt die „Republika Srpska“ erneut und wie zum Beweis der Wehrhaftigkeit der Orthodoxen steht wenige Meter nach dem Grenzschild ein kleiner, aber wuchtiger Kirchenbau byzantinischen Stils am Straßenrand. Nach weiteren 30 Kilometern mit viel Verkehr und durch nicht beleuchtete Tunnel entdecke ich hinter einer letzten langgezogenen Kurve endlich ein Bauwerk, das mir auch beim zweiten Besuch den Atem verschlägt und mich glücklich macht. Die von Ivo Andric, dem einzigen „jugoslawischen“ Literatur-Nobelpreisträger, in seinem großartigen Epos besungene „Brücke über die Drina“; stiller Zeitzeuge und Seelenspiegel der Menschen von Višegrad.

Der zum Beginn des 16. Jahrhunderts von der „Knabenlese“ aus seiner Heimat nahe Višegrad entführte Mehmed Pasha, der im Osmanischen Reich letztlich hohe politische und militärische Ämter bekleidete, hatte die Brücke Ende des 16. Jahrhunderts in Auftrag gegeben, um seine Heimat zu ehren und West und Ost auf diese Art und Weise miteinander zu verbinden. Schließlich war der Fluss seit jeher eine Schwelle zwischen Orient und Okzident, hat die Drina doch auch die Grenze zwischen ost- und weströmischen Reich dargestellt.

Nach den vielen Machthabern, die die Brücke im Verlauf der Jahrhunderte innehatten und den vielen Konflikten, die sich um diesen schicksalshaften Punkt Europas abgespielt hatte, herrschte nach dem zweiten Weltkrieg innerhalb des jugoslawischen Staatengefüges ein friedliches Miteinander.

Bis im April 1992 die Hölle über Višegrad losbricht, als nach dem Abzug der jugoslawischen Volksarmee bosnische Serben, nicht selten Anwohner und Nachbarn der Stadt, sich zu paramilitärischen Milizen zusammenschließen und mit struktureller Vergewaltigung, Folter und Mord die ethnische Säuberung des vormals vorwiegend von Muslimen bevölkerten Ortes vorantreiben. Der Firnis der Zivilisation ist dünn und auch Jahrzehnte lange Nachbarschaft und das Miteinander, in denen weder die religiöse, noch die ethnische Zugehörigkeit eine besondere Rolle gespielt hatten, konnten die im Menschen lauernde Grausamkeit nicht hemmen.

Seit meinem letzten Besuch vor zwei Jahren, der allein durch Ivo Andrics Werk motiviert war, habe ich begonnen ein wenig über die Geschehnisse der 90er Jahre zu recherchieren und will mir nun mit eigenen Augen ein Bild von dem Umgang mit diesem finsteren Kapitel machen. Im Stadtbild deutet fast nichts darauf hin, dass die Stadt vor dem Bürgerkrieg 1992 vornehmlich von Bosniaken bevölkert wurde und die lokale Administration versucht ihrerseits ihr größtmögliches, um die blutige Vergangenheit– von der viele lokale Serben letztlich auch durch Aneignung von Land und Eigentum der Vertriebenen oder Ermordeten profitiert haben – unter den Teppich des Vergessens zu kehren. Nur wenige Bosniaken sind verblieben oder zurückgekehrt, um ihre Stimme gegen das Unrecht zu erheben.

Es scheint, als ob Aufarbeitung für den kleinen Kurort geschäftsschädigend wäre, weshalb auch keine Mahntafel an dem „Vlada Mis“ Hotel, einem bekannten Wellness-Hotel außerhalb der Stadt, Auskunft über die jüngere Geschichte des Hotels gibt. Die paramilitärische Miliz „Weiße Adler“ und ihr Anführer Milan Lukic, der später im „Internationalen Straftribunal für Ex-Jugoslawien“ wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, verwendeten das Hotel während der Kriegsjahre als Hauptquartier. Sie nutzten die Lokalität außerhalb der Stadt, um hierhin verschleppte Bosniaken zu foltern, vergewaltigen und ermorden. Während ich nicht im Ansatz das Ausmaß des Leides erahnen und erfühlen kann, was sich hier vor knapp 30 Jahren ereignet hat, geben sich die Besucher in bester Sonntagsnachmittagsstimmung ihrem Müßiggang hin. Das Geschäft scheint zu boomen und ein Ausbau des Hotels wird von der Stadtverwaltung forciert.

Dieser Umgang mit der Vergangenheit zeigt sich auch an einem weiteren Prestigeprojekt der Stadt: der Ivo Andric gewidmeten Fantasiestadt „Andricgrad“, die auf dem Gelände eines in den 90er Jahren existierenden Internierungslager entstanden ist. Während die harmloseste Kritik ist, dass es sich bei diesem Mini-Disneyland um eine unauthentische, kitschige Reproduktion eines Višegrad handelt, das so nie existiert hat, sprechen andere von einer Verdunkelung der Kriegsgräuel, manifestierten Nationalismus und Landraub.

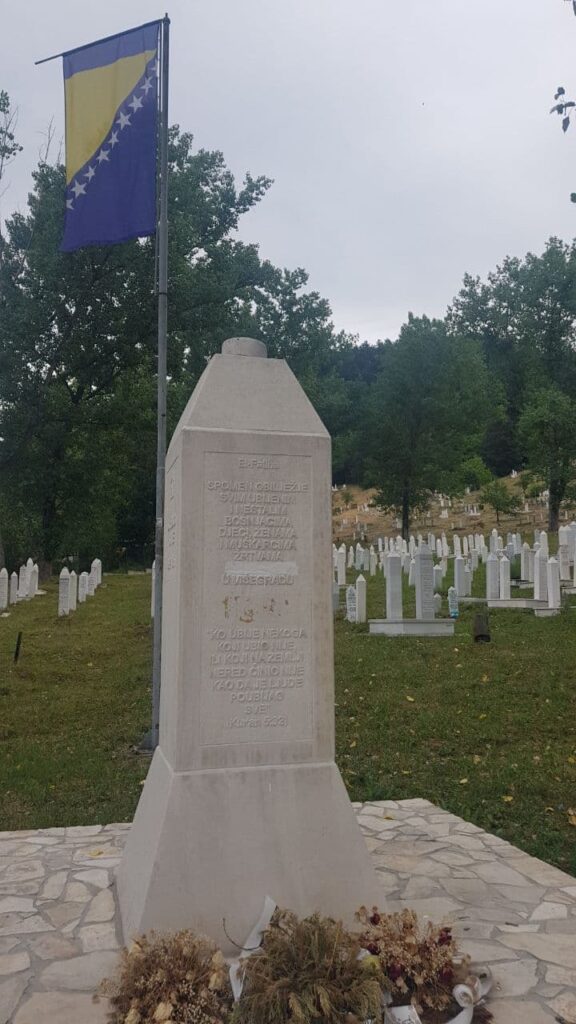

Wer etwas über die Geschehnisse der 90er Jahren erfahren will, dem ist zu empfehlen sich die vielen Friedhöfe der Stadt anzuschauen. Endlose Reihen von weißen Marmorgrabsteinen ziehen sich den Hügel eines muslimischen Friedhofes hinauf. Im muslimischen Glauben soll die Ruhezeit die Ewigkeit sein und so finden sich viele Jahrhunderte alte Gräber dort, die von der einstigen Vormachtstellung des osmanischen Reiches in dieser Gegend berichten. Die Turbane auf manchen Gräbern, die durch den Zahn der Zeit ihre Konturen eingebüßt haben, weisen die dort ruhenden, als hohe Amtsinhaber innerhalb des usupatorischen Systems aus, das hier für mehr als 500 Jahre galt. Sie müssen wie eine historische Provokation für die oft beschworene „serbische Nation“ erscheinen, die mit der verlorenen, traumatischen Schlacht am Amselfeld 1389 ein fast 500 Jahre andauerndes Joch in der „Herde“ des Sultans zu tragen hatte.

Ein großer Teil des Friedhofes ist den lokalen Opfern des Völkermordes vorbehalten. Die Leben der Opfer haben in vielen unterschiedlichen Jahren begonnen, aber alle wurden sie 1992 gewaltvoll aus dem Leben gerissen. Ganz gleich, ob 80-jähriger Greis oder Kleinkind.

Der Kampf um die Deutungshoheit der Geschehnisse zeigt sich im Detail. So ist auf dem Gedenkstein am Beginn des Gräbermeeres eine Inschrift zu lesen, die von „Genozid“ spricht. Kurz nach der Enthüllung des Denkmals ordnete die Stadtverwaltung an, dass der Begriff zu tilgen war und vermummte Polizisten schützten das Entfernen der Inschrift. Seitdem herrscht ein ungleiches Katz- und Mausspiel. Nach einer Nacht sind die ausgefrästen Buchstaben schwarz gestrichen, kurz danach wieder weiß übertüncht. Die bröckelige, weiße Farbe, die auf dem Stein wie eine Narbe ins Auge fällt, weiß mehr zu berichten, als die schlichte Inschrift „Genozid“ es je vermocht hätte. Sie erzählt von einem Geschichtsrevisionismus, der innerhalb der serbischen Bevölkerung die Norm darstellt und den ich auch immer wieder in privaten Gesprächen mit gebildeten Serben bestätigt fand.

Ein weiteres solches Politikum konnte ich bereits nicht mehr auffinden. Die Ruine eines Hauses, in dem serbische Paramilitärs über 70 Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt haben sollen, wurde unter Begründung eines fragwürdigen Straßenbauvorhabens trotz Widerstandes abgerissen. Die Straße führt dort nun ins Nichts.

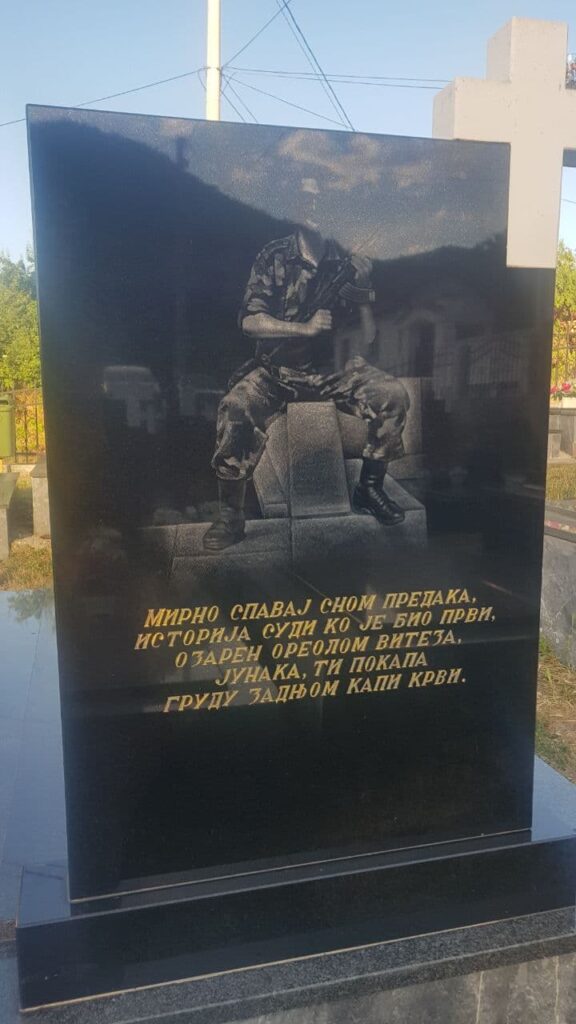

Doch auch der dunkle Marmor des serbischen Militärfriedhofes erzählt seine Geschichte. Viele Männer, oft sogar jünger noch als ich, haben in dem Konflikt ihr Leben für eine Idee gelassen, die einige wenige Schreibtischtäter ihnen innerhalb weniger Jahre mit perfider Propaganda eingebläut haben. Ab und an steht ein leeres Schnapsglas neben den Grabsteinen, auf denen in orthodoxer Tradition häufig ein Abbild der Verstorbenen zu sehen ist. Manche der Gefallenen sind in Uniform abgebildet, wie sie in cowboy- oder topgunhafter Manier, ihr AK-47 lässig halten und dem Beobachter mit einem Heldentum entgegenschauen, wie nur Lebende ihn sich einbilden können. Was bewegt die Zurückgebliebenen dazu, das, was ihren Sohn, Bruder oder Vater von ihnen genommen hat, posthum auf eine solche Art und Weise zu glorifizieren?

Einige der Jungen sind auch in zivil abgebildet, wie sie in Lederjacke und Turnschuhen vor dem dunklen Stein erscheinen; ich sehe Freunde, die sich die Arme lässig über die Schulter gelegt haben und deren Grabmäler nebeneinanderliegen. Eine Ruhestätte soll mir besonders in Erinnerung bleiben. Es ist ein 22-jähriger, der während der Kämpfe seinen Tod gefunden hat. Er trägt Anorak, Jeans und ein Akkordeon, das er zärtlich umklammert hält. Seine großen, melancholischen Augen schauen an mir vorbei.

Wenn euch dieser Artikel gefallen hat und ihr zufällig eine Münze erübrigen könntet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mein Spendenprojekt für “Ärzte ohne Grenzen” über den folgenden Link unterstützen würdet:

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/sich-engagieren/spendenaktion/online?cfd=d8gll

Ich habe in diesem Blogeintrag nicht den Anspruch gehabt, die jugoslawischen Kriege oder namentlich den Bosnien-Krieg umfassend darzustellen, sondern habe mich auf fragmentarische Geschichten beschränkt, die sich mir auf meinem Weg boten. Wer interessiert ist, sich über die komplexen Zusammenhänge und die Vorgeschichte der Kriege weiter zu informieren, dem seien die folgenden, auf youtube verfügbaren „Dokumentationen“ an die Hand gegeben.

- Der sechsteilige vom BBC produzierte Dokumentarfilm „The death of Yugoslavia“.

- Der dreiteilige Dokumentarfilm „The weight of chains“ des serbisch-kanadischen Filmemachers Boris Malagurski.